※当記事はアフィリエイト広告を含みます。

不動産を売却するには、何種類もの費用や税金がかかります。

そんな費用や税金がいくらくらいかかるのかを把握しておかなければ、不動産売却後の資金計画や相続の分割金額に支障が出てしまうことになりかねません。

この記事では、初心者には分かりづらい不動産売却でかかる費用や税金について、概要や税額の計算方法、支払時期などを分かりやすく解説します。

不動産売却を進める前に、ぜひご確認ください。

不動産売却の仲介手数料費用

不動産売却でかかる費用として代表的なものが、仲介手数料です。

土地や一戸建てといった不動産の売却を不動産会社の仲介にうおって成約した場合に支払う報酬です。

仲介手数料の上限額や支払い時期、計算方法などを解説します。

仲介手数料とは

不動産を売却する際には、トラブル防止のために不動産会社へ仲介を依頼するのが一般的です。

そして、不動産会社の仲介によって不動産売却案件が成約に至った際には、成功報酬として仲介手数料(媒介手数料)を支払う必要があります。

不動産会社は買主を見つけるためにさまざまな費用をかけています。

例えば、以下のような費用です。

- 買主を探すための広告費用

- 物件案内のための交通費

- 契約条件交渉にあたる担当者の人件費

- 契約書類の印刷費

- 引き渡しの立ち合いにあたる担当者の人件費

上記のような経費が仲介手数料に含まれているのです。

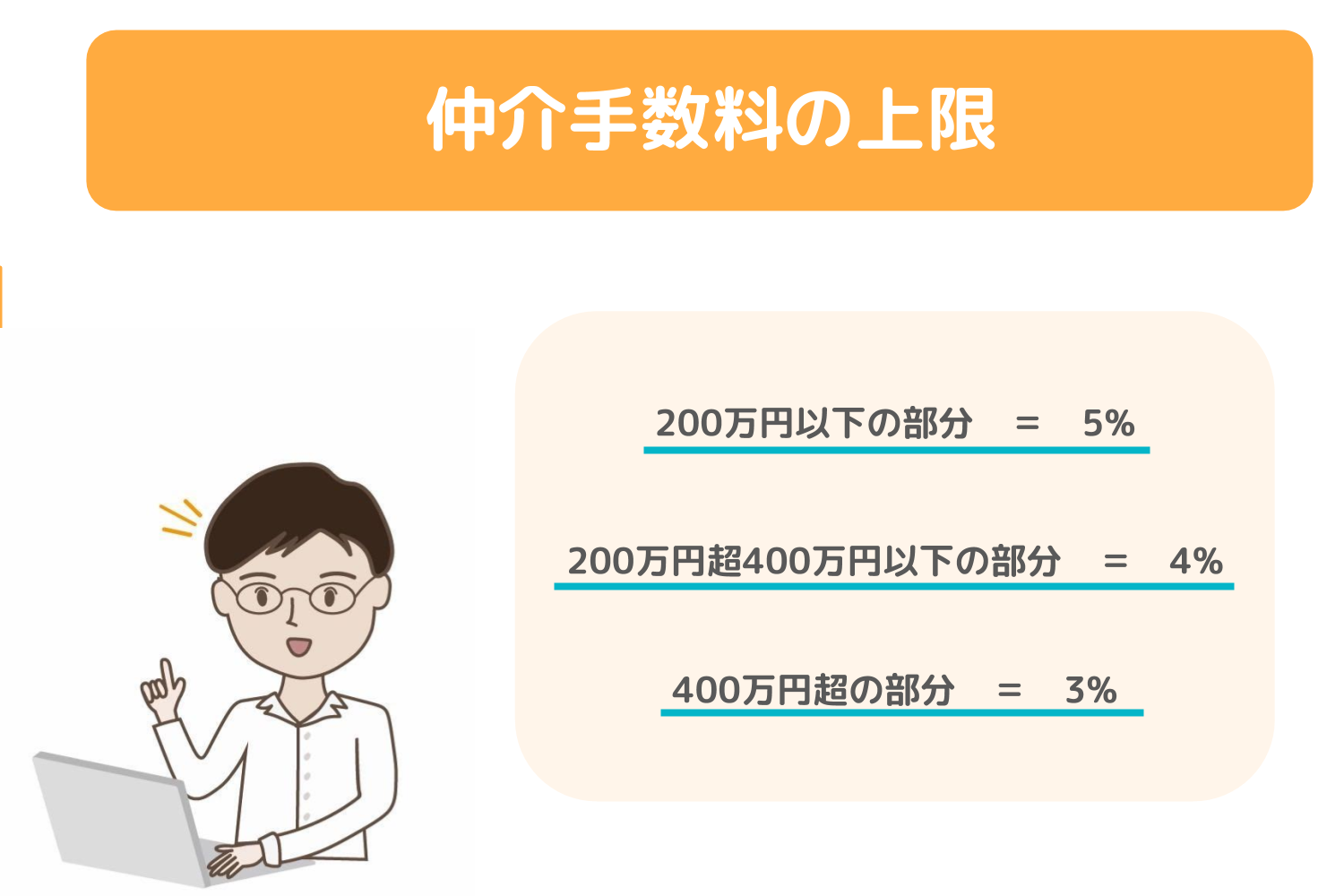

仲介手数料上限の計算方法

仲介手数料には、不動産の売却金額に応じた上限額が宅建業法によって定められています。

売却金額が高ければ高いほど仲介手数料も高額になるので、不動産売却を検討する際の資金計画時にしっかり盛り込むようにしてください。

仲介手数料の上限は、売却金額に応じて3段階に分けられており、以下表の通りとなっています。

| 不動産の取引金額 | 仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 200万円以下の部分 | 5%+消費税 |

| 200万円を超える部分~400万円以下の部分 | 4%+消費税 |

| 400万円を超える部分 | 3%+消費税 |

400万円超えの不動産売却については、それぞれの金額を各個算出して合算します。

例えば、1000万円の土地を売買した場合の仲介手数料を計算してみます。まずは、それぞれの取引金額から計算します。

①200万円以下の部分:200万円×5%=10万円

②200万円を超える部分~400万円以下の部分:200万円×4%=8万円

③400万円を超える部分:600万円×3%=18万円

上記計算結果を合算します。

①+②+③=36万円

以上より、1000万円の不動産を売却する場合の仲介手数料の上限は36万円+消費税となります。なお、上記の計算をいちいちするのが面倒な場合、以下の計算式でも求められます。

取引額×3%+6万円

試しに計算してみると、1000万円×3%+6万円=36万円となることがわかります。

不動産売買の仲介手数料の仕組みと費用計算方法を詳しく解説した記事は、下記をご覧ください。

不動産売買における媒介手数料は、買主・売主ともに仲介を依頼して売買契約が成立すれば支払う費用です。この手数料は法律によって上限額が定められており、明確な計算式が存在します。今回は、その媒介手数料の概要から計算方法まで詳しく解説します。

空き家に関する仲介手数料上限の例外規定

前述した通り、仲介手数料の上限額がありますが、宅地建物取引業法が2018年に改正され、空き家の仲介手数料に関しては上限額の例外規定が制定されました。

取引価額400万円以下の空き家(取引価額に比べて高額な調査費用がかかる物件)の仲介手数料については18万円(消費税別)を上限とするという規定です。

例えば、100万円の空き家でなら通常は仲介手数料は5万円(税別)が上限のところ、18万円にできることになります。

空き家の売却では権利者の特定や査定などの費用に対して取引価額が低いため、不動産会社にとっては割に合わない案件として敬遠されることが多くなっていました。

しかし、空き家の増加が社会問題となりつつある現状を鑑みて、流通を促進させるためにこの例外規定が制定されたのです。

売却する側にとっては、予想外の仲介手数料がかかる可能性があるので、事前に金額を確認・交渉することになります。

不動産売却でかかる税金

不動産を売却するなら、税金のことも頭に入れておかなければなりません。

売却時にはさまざまな税金がかかるので、事前に把握しておかないとシミュレーションが狂ってしまいます。

譲渡所得税

不動産を売却して収入を得た場合、所得税が課されます。

そして、不動産売却の所得税を計算するために「譲渡所得」を求めることになります。

譲渡所得税を算出するには、まず計算の元になる「譲渡所得」を算出します。譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。

課税譲渡所得 = 譲渡価格 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除

上記の計算式で算出した譲渡所得に所定の税率(短期もしくは長期)を乗じて、所得税額を算出します。

譲渡所得の取得経費として認められる費用

不動産の取得費用として認められるのは、以下のような費用です。

- 不動産会社へ支払う仲介手数料

- 売買契約書に貼付けした収入印紙代

- 不動産取得時に納めた登録免許税

- 登記のために司法書士へ支払った報酬

- 不動産取得時に納めた不動産取得税

- 立退料および移転料 ※入居中の住宅やオフィスを取得する場合

- 境界確定のための測量費

- 建物の取り壊し費用

- 不動産購入時の整地・埋立て・地盛り・下水道工事などの費用

- リフォーム工事費用

譲渡所得の取得経費として認められる費用

続いて、不動産の譲渡費用として認められる費用をご紹介します。以下のような費用は経費としてしっかり計上しましょう。

- 不動産売却時に支払う仲介手数料

- 不動産売買契約書に納めた印紙税

- 不動産の売却活動で流した広告料

- 不動産売却の準備のために測量した場合の測量費

- 売却のために鑑定を依頼した場合の不動産鑑定料

- 借家人を立退かせるための立ち退き料

- 買主の登記費用を売主が負担した場合の登録免許税

- 更地にして売却するために建物を解体した場合の解体費用

- 売却のために施工したリフォーム費用

- 買主との交渉のために遣った交通費や通信費等

譲渡所得に税率をかけて所得税を算出

上記で算出した譲渡所得に所定の税率をかけて最終的な所得税額を算出するのですが、税率は不動産の所有期間が「5年以下」か「5年超え」どうかで大きく変わります。5年以下の短期譲渡所得の場合は税率39.63%ですが、5年超えの長期譲渡所得では税率が20.315%となり、長期譲渡所得の方が圧倒的にお得です。

譲渡所得税の納税時期と方法

譲渡所得税は、確定申告で税額を計算して申告し、納税することになります。納税(申告)は不動産を売却した年の翌年2月16日~3月15日の確定申告期間に行ってください。自分で譲渡益から取得費用および経費を差し引いて税額を計算することになるので、なかなかに煩雑な作業になります。面倒であれば税理士にまかせてしまうのも1つの方法です。

住民税

不動産を売却して譲渡益が発生すると、所得税だけでなく住民税の額にも影響が及びます。

税率が不動産の所有期間によって変わる点も同様で、所有期間が「5年以下」の短期譲渡所得は税率9%で、「5年超」の長期譲渡所得の税率が5%です。

住民税の申告は不要

不動産売却時の住民税申告については、確定申告期間(不動産を売却した翌年2月16日~3月15日)に所得税額の申告をすることですませたことになります。

つまり、住民税単体で計算・申告する必要はありません。

住民税の納税時期

確定申告をした後に「住民税納付書」が送付されてくるので、金融機関やコンビニエンスストアなどで支払ってください。

また、住民税は一括納付だけでなく6月・8月・10月・翌1月のように4期分割で納付できるようになっている他、納付方法とで「特別徴収」を選択することで、給与からの天引きにすることも可能です。

分割納付の時期については自治体によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

印紙税

不動産売却時に締結する売買契約書には、売却位金額に応じた印紙税が課されます。

納税は通知書ではなく、郵便局や市町村役場などで税額分の収入印紙を貼ることで納税が完了します。

契約書に購入した収入印紙を貼り付け、消印をした上で保管しておくようにしてください。

取引金額と印紙税額

売買契約書に記載されている取引金額と、印紙税の額は以下の通りです。

| 契約書の取引金額 | 印紙税額 |

|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 |

| 1万円以上10万円以下 | 200円 |

| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |

| 50万円を超え100万円以下 | 1000円 |

| 100万円を超え500万円以下 | 2000円 |

| 500万円を超え1千万円以下 | 10000円 |

| 1千万円を超え5千万円以下 | 20000円 |

| 5千万円を超え1億円以下 | 60000円 |

| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |

| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |

| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 |

| 金額がない契約書 | 200円 |

印紙税を納めなかったらどうなる?

印紙税もれっきとした税金なので、契約書に収入印紙を貼って消印をしなければ未納と見なされ、過怠税を科されてしまいます。

印紙税の未納が発覚すると、本来の印紙税の額に加えて、その2倍の額が過怠税として科されるので、合計で本来の3倍の額を支払うことになるのです。

契約書に貼り付ける納税方式なので発覚しづらいと思われがちですが、税務調査を受けるとすぐに発覚することになります。

不動産売買にかかる印紙税の詳しく詳細は、下記の記事をご覧ください。

不動産売買の費用に印紙税というものがあります。これが意外な出費となります。印紙税についてまとめましたので知らない人、知っている人も是非参考にしてください。

不動産売却時の行政手続き費用

続いてご紹介するのが、不動産売却に伴う行政手続きを行う際にかかる費用をご紹介します。

住宅ローン利用の有無などによって、かからない場合もありますので、一読して売却しようとしている不動産の売却で支払いが生じるかどうかを確かめてください。

抵当権抹消費用

不動産を担保にして住宅ローンを借り入れている場合などは、抵当権が設定されています。

抵当権とは、ローン返済が滞ったときに金融機関が不動産を差し押さえられる権利のことです。

そして、抵当権付きの物件には、購入希望者が基本的に現れませんので、不動産売却活動を始める前に抵当権を抹消しておく必要があります。

抵当権の抹消には、登録免許税という税金を納める必要があり、不動産1個につき、1,000円がかかります。

例えば、土地と建物の両方に抵当権が設定されていたら2,000円を納めることになります。

抵当権抹消費用の相場と計算方法は、下記の記事で詳しく解説します。

抵当権抹消登記は自分で行うことも、司法書士に依頼することもできます。手続きの費用の相場や必要書類を知ることで、どのようにするのが自分にとって最善か判断していきましょう。

司法書士報酬

抵当権抹消登記は個人でも法務局に赴いて出来るのですが、法務局を訪れて申請するのは時間がかかりますし、書類を作成するのは複雑な作業になります。

売却を急いでいる場合や確実に1度で済ませたいのであれば、司法書士へ依頼するのが一般的です。

司法書士の報酬は1~2万円ほどが相場となり、登録免許税も報酬と一緒に支払えば、一連の作業を全て代行してくれます。

また、提携している税理士も紹介してくれることが多いので、税金の申告までをワンストップで行えるという強みもあります。

住宅ローン返済手数料

住宅ローンが残っている不動産でも売却は可能なのですが、その場合は事前に住宅ローンの一括返済をする必要があります。

そして、住宅ローンを一括返済する際に、銀行などの金融機関で返済手数料がかかる場合があります。返済手数料の額は金融機関によって異なりますが、1万円~3万円程度が目安です。

その他の不動産売却に関する費用

ここまで紹介してきた費用や税金・費用の他にも、不動産売却時にはいくつかの費用がかかることがあります。

どんな費用が、どのような場面でかかってくるのか、ご紹介していきます。

リフォーム費

不動産を売却する際に、売却しやすくするためにリフォームをする場合、リフォーム工事の費用がかかります。

例えば、床下にシロアリ被害があったり、屋根に破損があって漏水したりしている家は、買い手が付きづらくなってしまいますので補修工事をしたり、お風呂が旧式の場合も新型のユニットバスを導入したりすることで買い手がつきやすくなります。

ただし、奇抜なデザインの内装リフォームをしてしまうと、買う人を選ぶ物件になってしまい逆に売れづらくなってしまう恐れがありますので注意が必要です。

リフォーム費用の相場は下記の記事で詳しく解説します。

リフォーム費用は、住宅の維持とは切り離せない支出です。工事の規模は問わず、何かしらのメンテナンスが必要になってきます。そこで、こちらではリフォームにかかる費用の項目やリフォームする場所ごとの費用相場を解説します。減税制度や助成金も必見です。

クリーニング費

物件を売却するのだから、汚いままでもよいのでは?と思われるかもしれませんが、きれいにしておくことで仲介する不動産会社もおすすめしやすくなりますし、交渉時に値下げ要求をされづらくなるという効果も期待できます。

壁・床・天井の他、浴室やトイレ、キッチンなどの水回りを業者に依頼して徹底的にクリーニングしておくことで内見時の印象がかなり良くなります。

クリーニング費用家の広さや依頼する内容、元々の汚れ具合によりなどにより異なりますが、3~10万円くらいが目安となります。

土地測量(境界確定)費

土地や土地つきの建物を売却する際には、敷地がどこからどこまでなのかを確定させる必要があります。

不動産の取得時に測量をしていたり、測量図が残されていればよいのですが、なければ土地家屋調査士へ依頼して測量してもらい、同時に林地や道路との境界を確定させなければなりません。

境界確定費用は境界確定する隣地の数や依頼する土地家屋調査士事務所によって異なり、30~80万円程度かかります。

ちなみに、境界が確定している場合は、境界石(十字のコンクリート杭)が打ち込まれているのですぐに分かるようになっているはずなのですが、車の出入りが激しい土地などは踏まれて地中に埋まってしまったり、破損してしまったりしていることもあります。

土地の確定測量の費用と方法は、下記の記事で詳しく解説します。

土地売買においては、境界がどこかという点に注目されます。売買の対象となる土地と接しているオーナーは、いずれもその境界をめぐって神経をとがらせることでしょう。不動産価値を決める大切な要素である境界を決めるための確定測量について迫りました。

家財などの処分費用

現況有姿で売却する場合を除いて、不動産を売却する前にはタンスや食器棚などの家財道具を処分する必要があります。

サイズが大きい物になると自力での搬出・処分は難しいので業者へ依頼することになるのですが、処分費用は家財道具の量や部屋の広さ、エレベーターの有無によって変わります。

1ルームなら3~5万円程度で済みますが、4LDKを超えるような広い家になると物量も多いので作業員の数も多く必要になります。

その場合、50万円以上かかることが多いので、事前に引っ越し業者や廃棄物処理業者などへ見積り依頼をしておきましょう。

解体費用

売却しようとしている戸建ての状態が悪い場合などは、解体して更地にしてからの方が売却しやすくなります。

築年数が古いだけならまだしも、倒壊の危険性があったり床下がシロアリに荒らされ放題の家だと、簡単には住める状態には戻りません。

当然、購入希望者も現れづらい物件となってしまうので、解体費用をかけてでも更地にしてしまうのが有効な選択肢になるのです。

解体費用の相場は木造住宅であれば100~150万円程度、鉄骨造なら200万円程度、RC造であれば250万円程度が相場と考えておいてください。

家の解体費用の相場や安く抑えるコツは、下記の記事で詳しく解説します。

築年数が古い家を解体して売却する場合、想像以上にコストがかかる可能性があります。この記事では、家を解体する際の流れや費用の相場などについて紹介しています。解体業者の選び方もあわせて紹介しているので、家を解体する際の参考にしてみてください。

鍵交換費用

基本的に鍵の交換費用は買主が負担することになるのですが、交渉の中で鍵交換費用を売主が負担することになるケースがあります。

他にも、契約締結後に売主が引き渡すはずのスペアキーを紛失してしまった場合も、売主負担で鍵を交換することになることがあります。

例えば「鍵を3本引き渡す」と契約書に明記してあるにも関わらず、1本紛失してしまっている場合は買主の過失ではないため、契約書にカギ交換費用が買主負担となっても売主負担で交換することになるのが一般的です。

なお、交換費用の相場は1万円程度ですが、オートロックや複雑な形状の鍵の場合はさらに高額になります。

税理士報酬

不動産売却時にはさまざまな税金がかかることはお伝えした通りです。

譲渡所得税をはじめとする税金の計算は複雑ですし、経費として認められる費用に関する判断も難しいです。税金の計算が面倒なら、費用はかかるものの税理士への依頼も検討しましょう。

税金の正確な計算はもちろん、利用できる節税策も教えてくれるので、トータルで考えるとお得になるケースも多いのです。

また、確定申告書に税理士の印鑑が押してあれば信頼度が高まり、税務調査の対象になりづらいというメリットもあります。

不動産売却費用や税金の節節約方法

不動産を売却するなら、少しでも手元に残るお金を多くしたいと考えるのは当然のことです。

ここでは、不動産売却で課される税金や費用について、節約する方法法をご紹介します。

仲介手数料の値下げ交渉をする

記事内で、不動産売却時の仲介手数料について上限額の計算方法をお伝えしましたが、あくまで上限額です。値引き交渉をすれば応じてくれる可能性もあります。

ただし、過度な値引き交渉は担当者の意欲低下につながりかねないので、過度な値下げ要求はしない方がよいでしょう。

不動産売却時の仲介手数料交渉のコツは、下記の記事で詳しく解説します。

不動産売却の仲介手数料の仕組みを理解して有利に売却を進めましょう。手数料のポイントを理解しておくだけでも不動産仲介業者と対等に交渉をすることができるため、ぜひ読んでみてください。

取得・譲渡費用を漏れなく計上する

最も基本的な節税方法は不動産売却時にかかった経費をしっかり計上することです。

不動産の取得・譲渡にかかった費用を漏れなく圭樹することで所得税計算のための「譲渡所得」が下がり、最終的な所得税の節税へとつながります。

不動産売買時の仲介手数料や交通費はもちろん、借家人を立退かせるために支払った立ち退き料なども不動産譲渡経費として算入できるのです。

自分ではどこまでが軽算入できるのか判断がつきづらいなら、税理士にまかせてしまうのも1つの方法です。

セルフクリーニングをする

不動産を売却しやすくするためのクリーニング費用は、出来る限り自分でした方が

費用を安く抑えられます。水回りなどは仕上がりにプロと素人で大きな差が生まれてしまいますが、床や天井の清掃などを自分でやって必要な部分だけどを外注すればクリーニング費用を大幅に抑えられます。

長期譲渡の税率を利用する

不動産売却時に課される所得税は長期譲渡(5年間超え)の税率を適用する方がお得です。

長期譲渡は所得税率が15.315%、住民税が5%と短期譲渡より大幅に下がるので所有年数はしっかりと確認して、所有期間が4年ならもう1年所有することも検討してください。

長期譲渡所得の計算方法と節税のコツは、下記の記事で詳しく解説します。

不動産の長期譲渡所得についての税金の計算方法や節税方法、確定申告について専門家が解説しています。長期譲渡所得の税金は3,000万円特別控除や繰越控除などあらゆる方法で抑えることが可能です。この記事で一通りの基礎知識を得ることができるのでぜひ読んでみてください。

3000万円特別控除を利用する

マイホーム(居住用住宅)を売却する場合、住宅と住宅が建っている敷地に関しては最大3000万円の控除が受けられます。ただし、3000万円の特別控除が認められるには、条件があります。

居住中のマイホームを売却する場合は基本的に適用できますが、転居している場合は転居3年後の12月31日までのマイホームに限って適用されます。

3000万特別控除の条件と申請方法は、下記の記事で紹介します。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例は、不動産売却に関連する税制面での優遇措置の中でも特に注目される制度です。控除額が大きいうえに住宅売却時のほとんどのケースで適用できるので、注意点を把握した上で積極的に活用しましょう。

居住用財産の買換え特例を利用する

マイホームを買い換えるための売却であれば「特定の居住用財産の買換えの特例」が利用できる可能性があります。

マイホーム(居住用財産といいます)を2023年12月31日までに売却して、新しいマイホームに買い換えた場合、一定の要件を満たしていれば、譲渡益に対する所得税などの課税を繰り延べられるという特例です。

免税ではなく納税猶予である点や、売却する不動産および買い換えるマイホームに所有年数・構造などの複雑な条件がる点には注意が必要です。特例が受けられるかどうか判断がつかない場合は、税理士に依頼した方が確実です。

5000万円の控除を利用する

土地収用法に基づく公共事業のために個人が土地などの固定資産を提供した場合、最大で5000万円の控除が受けられます。

要件は複雑なので、該当するか分からない場合は税理士に依頼した方がよいでしょう。

ふるさと納税で節税

ふるさと納税を活用するのも有効な節税方法です。

ふるさと納税をすることで返礼品を受けられる他に、寄付金額分が住民税・所得税から控除を受けられます。

不動産売却で譲渡所得が発生した年にふるさと納税をすると、当該年度には所得税の翌年には住民税の節税効果を受けられるのです。ふるさと納税から税金控除までの流れは、以下の通りです。

- Webなどで、任意の自治体へふるさと納税をする

- ふるさと納税先の自治体から受領書を受け取る

- 確定申告をする

- 所得税はふるさと納税をした年に、住民税は翌年分から控除を受けられる

不動産所得が発生する際のふるさと納税活用方法は、下記の記事で紹介します。

不動産投資や不動産所得が発生する際に、ふるさとう納税を活用して節税する方法を紹介します!

不動産売却の費用を把握しよう

不動産売却では、さまざまな費用や税金がかかります。どの費用がどのタイミングでかかるのかを把握しておかないと、不動産を売却して手元にいくら残るのかという計算が正確にできません。

この記事が不動産売却時の正確な資金計画のシミュレーションに役立てば幸いです。