※当記事はアフィリエイト広告を含みます。

土地活用の中には、土地を人に貸す借地事業というものがあります。

借地事業では地主が建物投資をする必要がないというメリットがある反面、ある程度の知識がないと損をしたりトラブルに発展するリスクもあります。

また、契約方法によっては、一度土地を貸すと永久的に返ってこないということもあります。こうしたことにならないためにも、借地に関する法律知識を知っておくことが大切です。

この記事では、借地に関する基礎知識と注意点を初心者の方にも分かりやすいように解説していきます。

おすすめの土地の活用方法に関してはこちらの記事もあわせて読んでみてください。

土地活用のアイデアは、土地別に様々なものがあります。狭い土地で出来る方法もあれば、広い土地で高い収益を期待できる方法もあるため選択肢は幅広くなるでしょう。しかし、活用をしたいけれど何をすればいいかわからないとお困りではないでしょうか。土地別におすすめの活用方法があるので、自身が所有する土地に適しているものから選んでみてください。

土地を貸すメリット・デメリット

初期費用や維持管理費用がかからない

土地活用に「土地貸し」を選択するメリットの1つは、他の土地活用と比較して初期費用や維持管理のコストなど負担がないことです。

あくまで土地を貸すだけなので、土地に建物を建てる際などにかかる費用は、すべて借主負担です。そのため、初期費用の負担がありません。

リスクはなるべく抑えたいと考えている方や面倒なことは避けたい方にとっては、おススメの活用方法でしょう。

節税ができる

土地を貸すことで、相続税や固定資産税の節税効果を期待できます。

相続税がいくらになるかは、その土地の評価額によって変わり、貸している土地は借主の権利の分だけ評価額が下がる仕組みです。例えば、借主が土地に建物を建てた場合、その土地は「貸宅地」扱いとなり評価額が下がるため、相続税の節税につながります。

また、その土地を住宅用地として貸すと、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられます。仮に土地を売却した場合、得た利益は譲渡所得税の対象になってしまいますが、土地を貸す場合には対象にならない点も覚えておきましょう。

長期間にわたり土地の利用制限を受ける

次にデメリットですが、土地を貸すと、長期間の契約となり、長期の安定した収入と引き換えに活用は制限されます。

必要になったら返してもらえば良いというわけにもいかず、貸主の都合で返却を求めることができないため、別の目的に土地を転用しにくいことは、人によってデメリットになるでしょう。

契約方法によっては土地が戻ってこない

土地を貸す際の契約方法として普通借地権契約を選択した場合、借主が半永久的に土地を借り続ける可能性があります。自身の土地であるにも関わらず、戻ってこないこともあるでしょう。

土地を貸す際の契約方法によっては、土地を手放すことも可能ですし、土地を貸すけど手放したくないという方は取られないように貸すことも可能です。

契約の方法や貸す権利で異なってきますので、土地を貸す借地契約について考えておく必要があります。

土地を貸す際の相談先

土地を貸したいと思ったときにわからないことや不安なことがあれば、まずは専門家に相談してみましょう。

またこの時、相談内容に合った相談先を選ぶことが大切です。ここでは以下の2つのパターンに分けて相談先を紹介します。

- 土地活用プランを比較する

- 不動産会社・司法書士・行政書士に相談する

活用プランを比較したいなら一括請求

単純に土地を貸すだけもよいですが、他にもっと良い土地活用プランを検討したいなら、土地活用プラン一括無料請求サービスを利用するのがおすすめです。

土地の所在地に強い会社に、複数社の提案プランを一括で請求できるため、じっくり検討した上で、土地を貸すかどうかを決められます。

こちらでは、おすすめな土地活用プラン一括無料請求サービスを紹介します。

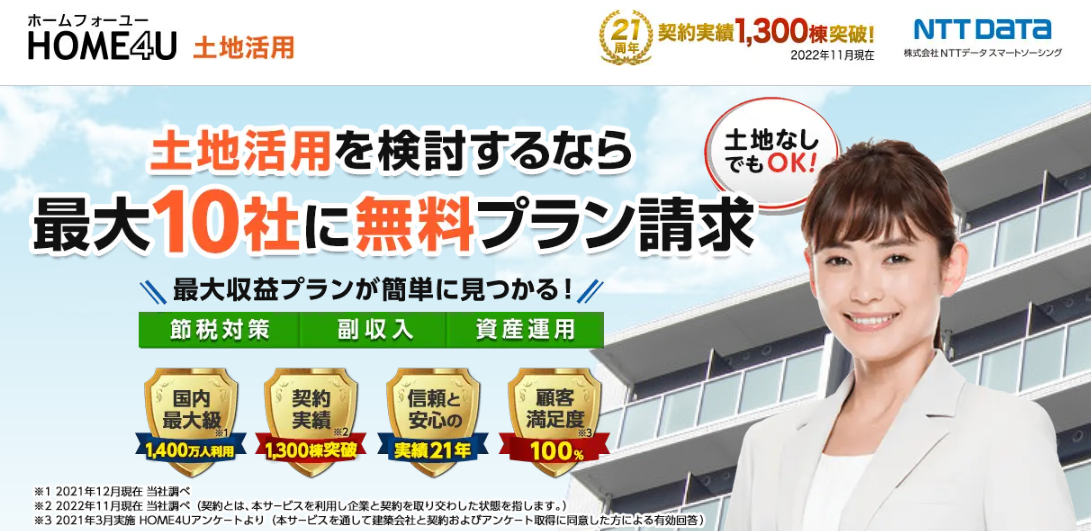

HOME4U

出典:HOME4U

「HOME4U」は最大10社に土地活用プランを一括請求できるプラットフォームです。契約実績は1,300棟以上、利用者数1,400慢人以上と実績豊富です。

土地活用プランでは「初期費用」「収益」「土地の地域特性」が重要になります。HOME4Uには大手~地域に精通した中小企業まで幅広い加盟店がいます。そのため幅広い土地活用プランをもらえます。

また、NTTデータグループが運営しているため情報セキュリティーも安心です。

「相続した土地の活用方法が分からない」「安定した収入が欲しい」などのお悩みを解決できるサービスになっています。

一括プラン請求は公式サイトから60秒で入力完了します。他にもお客様の声や一括請求の流れをご確認いただけます。ぜひ、hHOME4Uで一括プラン請求だけでもお試しください。

タウンライフ

出典:タウンライフ

「タウンライフ」は土地の収益増加プランを一括請求できるプラットフォームです。公式サイトから3分で完了するフォームを入力するだけで複数社からすべて無料の土地活用プランをもらえます。

タウンライフの一括請求はただの見積もりではありません。一括請求では以下の3つの土地活用計画著を受け取れます。

- あなたに合った土地活用プラン

- 建築費用などのお見積り・収支計画書

- 活用地周辺の市場調査書

そのため、「変形土地の活用に困っている」「土地の収益を最大化したい」「税金・節税対策をしたい」など、目的やニーズに合った土地活用プランを見つけやすくなっています。

ぜひ3つの土地活用プランが無料でもらえるタウンライフで一括請求をお試しください。

リビンマッチ

出典:リビンマッチ

「リビンマッチ」はダイワハウスや積水穂ハウスなど、大手企業に土地活用プランを無料一括請求できるプラットフォームです。

累計440万人以上の利用者がおり、「土地活用未経験」「土地を所有していない」「節税対策をしたい」など、さまざまなお悩みを解決してきました。

大きな特徴としては47都道府県すべてに対応しており、地元の会社に強いところがあります。また、土地を所有していなくても始められるため、どなたでも始めやすいです。

一括プラン請求は公式サイトから60秒で完了します。「都道府県」「市町村区」「土地の所有の有無」を選択するだけです。

ぜひ大手企業に無料プラン請求できるタウンライフをご利用ください。

総合的なアドバイスなら不動産会社

土地の賃貸や活用について総合的に相談できるのが不動産会社です。

不動産会社はタイムリーな不動産情報を把握しているので、幅広いアドバイスを受けることができます。

また、不動産会社は土地活用に関する専門家や企業との繋がりもある場合が多く、必要に応じて紹介してもらうことも可能です。

手続き関連なら司法書士や行政書士

契約書の作成など契約や手続きについて相談する場合は、司法書士や行政書士に相談すると安心です。

こうした専門家は初心者とっては難しい複雑な書類作成や手続きを代行してくれます。

また、固定資産税など税金については税金のプロフェッショナルである税理士に相談するのがおすすめです。

土地を貸す流れ

ここからは実際に土地を貸す際にどのような流れで進めればよいのか解説していきます。

不動産会社と契約をする

土地を人に貸す場合、まずは不動産会社に相談してみましょう。

知り合いに土地を貸す場合でもトラブルになることがあるため、不動産会社に仲介を依頼するほうが安全といえます。

不動産会社と契約すると、不動産会社が借主を探し、契約を勧めてくれます。

借主との契約の方法と手順

借主が見つかったら契約を行います。

この時、契約前に借主に現地を確認してもらい、納得してもらった上で契約を進めるようにしましょう。

不動産会社に依頼する場合は契約書を用意してもらうことができますが、不動産会社に依頼しない場合には自分で契約書を用意する必要があります。

契約の際に交わすのは「土地使用契約書」と呼ばれるもので、様々なサイトからダウンロードして使用することが可能です。

しかし、トラブルを防ぐためには、司法書士や行政書士に依頼して作成してもらうのが安心です。

契約書を作成する時は、様々な状況に対応できるように内容を詰めておきましょう。

一般的な契約書の内容で収まらない場合は、特約として条件などを付けておくことをおすすめします。

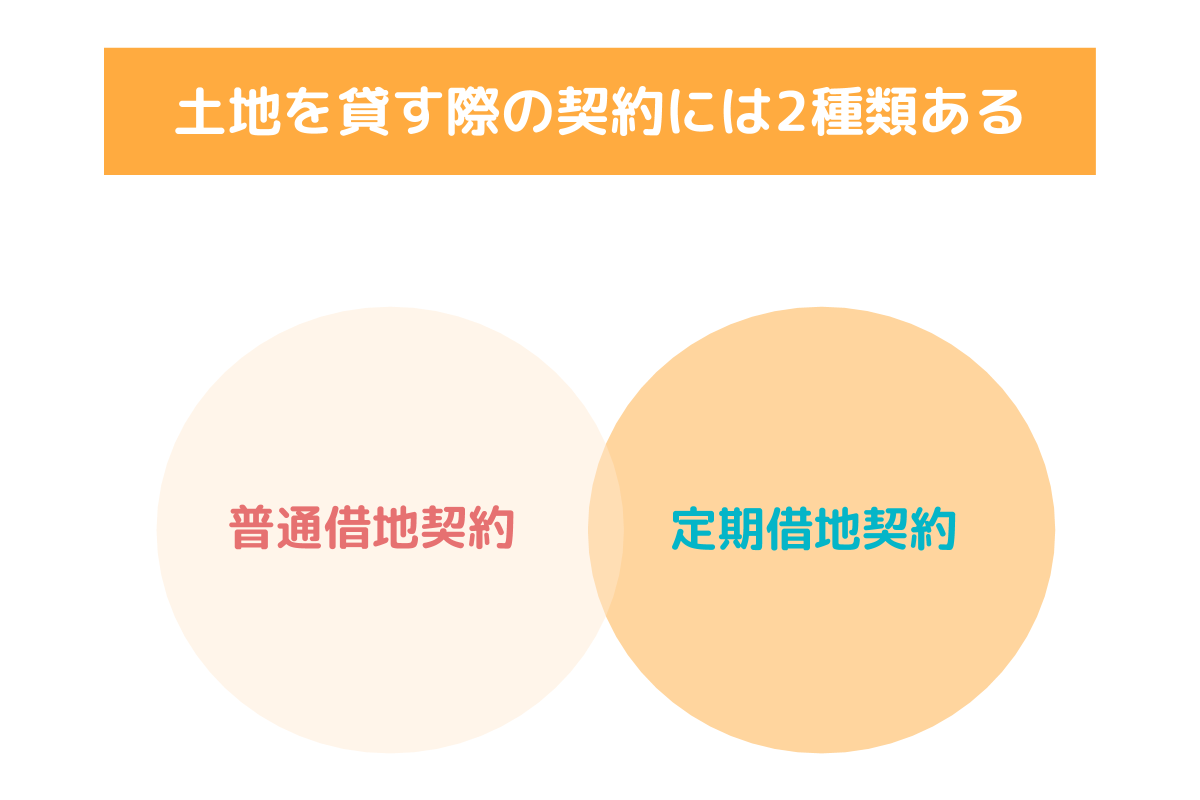

土地を貸す際の契約には2種類ある

借地契約には「普通借地契約」と「定期借地契約」の2種類があります。ここではそれぞれの特徴と違いを解説します。

更新がある普通借地契約

普通借地契約は、契約満了時に更新がある契約方法です。

1992年に新設された更新のない定期借地契約に対して、普通借地契約と呼ばれます。

建物所有を目的とした借地契約で、駐車場などの一時的な土地利用についてはこれに該当しません。

普通借地では、契約期間が最低でも30年と定められています。

契約満了時には更新があり、地主側に更新を拒否する正当な理由がない限りは、借地人の希望によって契約が更新されます。

元々借地契約は地主の権利が強く、借地人の立場が弱い契約でした。

そのことから戦時中には、兵士が戦地から戻った際に借地契約が終了してしまい、住む家がなくて困るという問題が起こるようになりました。

そこで、兵士が安心して戦地に向かえるようにと1941年に作られたのが普通借地です。

また地代が安い場合が多く、定期借地と比べると収益性も低くなります。

契約内容によって地代は異なるため一概には言えませんが、住宅などの借地では、地代を固定資産税の3倍とするケースも多く、収益が低くなります。

更新のない定期借地契約

定期借地契約は、1992年に施行された借地借家法によって新設された契約方法です。

定期借地には契約満了後の更新がなく、契約期間が終われば借地人は土地を更地にして、所有者に返還しなければなりません。

普通借地は借地人の権利を守るために作られた制度でしたが、借地人の権利が強くなり過ぎて、今度は一度土地を貸してしまうと二度と戻ってこないという問題が生じるようになりました。

この制度が導入されることによって、契約満了後には確実に土地を返してもらえるという安心感が生まれ、地主が土地を貸しやすくなりました。

3種類の定期借地権

契約満了後に更新がないのが定期借地であると解説しましたが、定期借地はさらに次の3種類の借地権に分類されます。

ここではそれぞれの定期借地権の内容を確認していきます。

一般定期借地権

借地権の存続期間を50年以上に設定し、契約期間が満了したら権利が消滅する借地権です。

契約満了後、借地人は更地にして土地を返還します。

借地権の存続期間が50年以上と長いため、長期的に土地を使う予定がないという方に向いています。

地代の更新ができるケースもあり、長期に渡って安定した収入を得ることが可能です。

広めの土地を分譲マンション建築用としてディベロッパーに貸すというようなケースでは、主にこの一般借地権が用いられます。

建物譲渡特約付借地権

借地権の存続期間を30年以上に設定し、期間が満了したら地主が借地人から建物を買い取ることで、借地の権利が消滅する借地権です。

借地人となった事業者が、マンションや店舗、オフィスなどを建てて賃貸経営をし、期間満了後は地主が建物を買い取って賃貸経営を継続していくケースなどが想定されます。

この借地権で地主は、30年間地代や保証金などの収入を得ることができます。

契約満了後は建物を買い取る必要がありますが、その後は家主として家賃収入を得ることができます。

事業用定期借地権

居住用としてではなく事業用として土地を貸し出す借地権です。

借地権の存続期間は10年以上50年未満とされていますが、10年に設定されるケースが多くなっています。

借地権の存続期間を短く設定できるため、短期的な土地活用が可能です。

したがって、当面使い道がない土地や、将来、土地の返却後に子どもや孫に家を建てさせたい場合などに向いています。

土地を貸し出す際の税金

土地を貸し出すと収益が得られますので、その収益にかかる税金を払わなければなりません。

その他にも固定資産税なども発生するため、土地貸しの際にかかる税金についても確認しておきましょう。

消費税

土地を貸し出すと毎月貸付料を得ることができますが、貸付料に消費税はかかるのかが気になります。

しかし、貸付料に消費税はかかりません。そのため消費税は支払わずに済みます。

所得税と住民税

土地を貸した場合の所得は不動産所得となり、それにかかる所得税が発生します。

この所得税は毎年の確定申告時に算出した所得によって税金額が異なります。

所得は総収入-必要経費=所得という計算式で算出されるため、いくつかの控除を使って所得額を低くしておくことがおすすめです。

所得額が低くなればなるほど払う税金額も安くなります。

住民税は所有している土地に住んでいる人を対象に支払いを行います。

不動産所得を得ることでどちらも必ず発生するため、支払いを忘れないようにしておきましょう。

事業税

事業税とは個人、または法人が事業を行って収入を得た際に発生する税金です。

事業税は業種によって支払わなければならない場合と支払わなくてもよい場合があります。

土地を貸し出す場合は不動産貸付業という業種にあたり、この業種は支払わなければならないケースに該当します。

そのため個人であっても法人であっても支払い義務が発生しますので、支払い忘れがないようにしておくことが大切です。

個人事業税の場合は290万円の控除が受けられるため、総収入から控除を引いて所得を安くしておくことができます。

これによって税金額減るため、控除を活用しましょう。

法人の場合はこの控除がなく、総収入-経費×税率によって事業税を算出します。

固定資産税

土地を所有しているのであれば個人、法人関係なく発生する固定資産税を支払わなければなりません。

税金の算出方法は「課税標準額×標準税率」です。

課税標準額は原則固定資産の価格となります。

それに標準税率である1.4%をかけることで税額がわかります。

標準税率はその土地の地域によって異なります。

一般的には1.4%となっていますが、地域によっては数字が変わるため、その地域の標準税率を確認しておきましょう。

土地を貸すときの注意点

土地を貸すことで借地料を得ることができ、安定的な収入を見込むことができますが、その反面トラブルが発生したり、損をしてしまうケースもあります。

土地を貸す際には、契約内容や条件についてしっかり確認し、トラブルに発展しないようにすることが大切です。

ここでは、土地を貸す際の注意点をまとめています。

契約期間中は土地を使えない

土地を貸す契約をしている期間中は、土地を自分の好きなように使うことができません。

借地契約は期間が長くなるケースがほとんどであるため、あらかじめこの点を理解しておくことが必要です。

契約の途中で解約することは難しいため、事前に使う予定がないかどうかよく考えてから契約するようにしましょう。

建物を建設できる土地か確認する

建物が建てられない土地を、建物が建てられる土地として貸し出すことはできません。

特に市街化調整区域に指定されている土地の場合は、建物の建設が難しいため注意が必要です。

市街化調整区域とは、都市計画区域の中で開発・建設が制限されている区域です。

建築などが制限されるため、活用方法も限られています。

もしなかなか借手が見つからない場合、固定資産税を払い続けるより、売却するのも一つの方法です。

市街化調整区域の不動産売却のコツ及び流れは、こちらの記事で紹介しています。

市街化調整区域は、許可なく建物を建てることや開発ができません。その活用のしにくさから売却も難航しやすく、売るためにはコツを押さえて売却活動を進めていく必要があります。市街化調整区域の基本知識や売れにくい理由、売却のためのコツを解説します。

また、建築確認申請の際に土地の形状や場所などが影響することがありますので、隣接する土地との境界が明確であることも重要です。

あわせて、電気、ガス、水道などが利用できる土地であるかどうかも確認しておきましょう。

企業に貸す際は経営状況などを確認する

個人ではなく企業や業者に土地を貸す場合には、借主となる会社の経営状況などを確認しておくことが大切です。

経営状況が苦しい業者の場合、将来的に支払いが滞る可能性もあるためです。

普通借地では半永久的に土地が返ってこない

はじめに説明した通り、普通借地契約を締結してしまうと貸した土地は半永久的に返ってこなくなります。

地主から契約更新を拒絶するには正当事由が必要とされており、無ければ契約更新となってしまうためです。

将来的に土地を利用する予定がある場合は、期間を定めた更新のない定期借地権を設定して契約するようにしましょう。

必ず契約書を作成する

借地契約は口約束でも成立しますが、一般定期借地権など借地契約の内容によっては、書面で締結することが法律によって定められています。

それに限らず、借主との間でのトラブルを防ぐためにも契約書を作成した上で契約を締結することが大切です。

また、万が一トラブルが発生した場合にも契約書を作成しておくことで、トラブルを解決しやすくなります。

建物を建てられないようにする

駐車場や資材置き場など、建物を建てずに使用する目的で土地を貸した場合、契約で建物を建てられないようにしておくことが大切です。

貸した土地に建物が建てられてしまうと借地借家法が適用され、契約期間が最低30年になるなど地主にとって不利な状態になってしまうことがあるためです。

また、借主が建物を建て、先に登記をしてしまうと借地権が借主側に発生し、将来的に地主が土地を使いたいと思っても使えないという事態になる可能性もあります。

駐車場などの建物所有を目的としない土地の賃貸借については、借地借家法ではなく民法の賃貸借規定が適用されます。

よって、貸主、借主、どちらからも契約の解除を申し入れることができます。

特に中途解約の特約などを定めていない場合は、解約の申し入れをしてから1年が経過することによって契約終了となります。

賢い土地活用の方法を考えよう

土地を貸す際の借地契約には、普通借地契約と定期借地契約があり、普通借地契約の場合は土地を返却してもらうことが難しくなるため注意が必要です。

また、契約の際には不動産会社や専門家に相談し、トラブルにならないよう気をつけましょう。

土地を貸すことを検討している方は、納得できる土地活用ができるよう、まず不動産会社に相談してみてください。

土地を貸す以外にも土地活用方法があるため、気になる方は「土地活用のアイデア」を紹介した記事も合わせてご覧ください。